名前に二宮がついているんだ!

上野国二宮である赤城神社総本社は!

ここ!

二宮赤城神社に決まっている!!

二宮という言葉から、そんな主張を感じます。

ということで今回は

群馬県前橋市二宮赤城神社の紹介・感想です!

二宮赤城神社ってどんな神社?

二宮赤城神社は赤城神社の総本社とされる神社のうちの一つ。

総本社は神霊を他に分けたもとの神社のことです。

他に総本社を主張する赤城神社は二つ。

三夜沢赤城神社と大洞赤城神社。

でも名前に二宮と付いているのはここだけ。

ここが上野国二宮である赤城神社総本社なのか!?

あと驚くことに、

この三社を線で結ぶと、綺麗な一直線になるらしい。

神社創建のこだわりにはつくづく驚かされます。

ちなみに、三夜沢赤城神社も大洞赤城神社も記事にしているので、よかったらどうぞ!

ご利益・ご祭神

| ご祭神 | ご利益 |

|---|---|

| 豊城入彦(とよきいりひこ)命 | 戦勝祈願 など |

| 大己貴命(おおなむちのみこと) | 「縁結び」など |

ご祭神は

豊城入彦(とよきいりひこ)命

大己貴(おおなむち)命。

豊城入彦命

ご利益は 戦勝祈願 など!

栃木県・群馬県でよく見かける神さま。

それもそのはず、毛野国(現在の栃木県・群馬県)を開拓・平定したとされる神さまなのだから。

大己貴命

代表的なご利益は縁結び

大己貴(おおなむち)は国造りの神さま。

出雲大で祀られている大国主(おおくにぬし)の別名です。

そして、赤城山を崇拝する赤城神社。

ご祭神として記されてはいませんが、赤城神も信仰対象なのでしょう。

アクセス

北関東自動車道の伊勢崎ICから10分ほど。

最寄り駅は駒形駅。でも距離は少しある。

徒歩で40分ほど。

タクシーで行くのもいいかも。

神社レポ

赤城神社の総本社を名乗る最後の一社・二宮赤城神社へ。

駐車場がなかなか見つかりませんでした。

鳥居の左側に細めの道があります。

そこを進むと駐車場です。

少しわかりづらい場所。

※鳥居の右側にも車を停められるスペースがありますが、神社の駐車場じゃないので注意!

ながーい参道

ながーい参道

長い参道は良いものだ。風情がある。

夏の神社はいいな。

暑いことを除けば。

あと、右に見えるあれ、駐車場。

ご神橋

長い参道の先には赤いご神橋があります。

神社でたまにみかける

それ必要?

と思わざるをえない橋です。

神代橋(じんだいばし)という名前らしい。

存在意義を問いたい、君に。

一応、無学の徒ながら橋の必要性を考察してみると…

こういった橋は渡らせるというより、

境界を示すために造られているんじゃないかな。

橋が架けられるのは川。

そして川は境界のシンボル。

彼岸と此岸を分けるのも三途の川。

ギリシア神話で冥府を囲むのも川。

それを踏まえると、

川に架かる橋も、境界を示すという意味合いが強い…のかもしれない。

鳥居も似た役割だけど、川を渡らせる橋の方がより境界という存在を強調しているのでは…?

分かんないけどね!

適当に考えただけ。

手水舎と神門

二宮赤城神社の手水舎。

蛇口タイプ。

風鈴が涼しげ。

そして、橋の先に建つ神門。

規模はそれほど大きくはない、質素な造り。

だけどシンプルなデザインで落ち着きがある。

結構好きです。

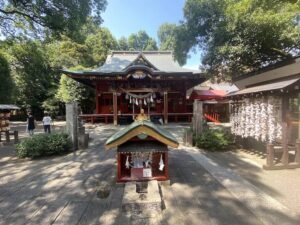

ひろーい境内と茅の輪

ひろーい境内!

とっても開放感がありますね。

まるで雲の少ない空のような境内。

まさに今日の二宮赤城神社の上空とおんなじ!

青空!

群馬の赤城神社 今日は青空だ!

そして、こちらが拝殿!

といいたいところですが、

なにやら輪っかのようなものが正面に。

これは茅の輪という輪っか。

その名の通り、しめ縄にも使われている茅(かや)で作られています。

くぐることで

心身を清め、災厄を祓うことができます。

これを茅の輪くぐり という。

意外と見たことない人も多いですよね。

それで驚いた記憶があります。

12月とか6、7月あたりに神社へ行くと結構置かれてます。

でも、寒い・暑い時期だからね。

あんまり外出しないか。

茅の輪くぐりは、茅の輪が設置されていれば個人でも行うことができます。

しかし、神社の行事として行う方が一般的かもしれません。

その場合、

6月末に行う夏越の祓

12月末に行う年越の祓

があります。

夏に疫病が流行ることから夏越の祓

一年の穢れを祓うために年越の祓

を行います。

(どちらかといえば夏越の祓の方が知名度高め。)

拝殿と本殿

二宮赤城神社の拝殿。

日差しで、写真がちょっとぼやけてる。

こちらが本殿。

本殿はもちろん、覆屋もなかなか立派!

覆屋とは本殿を雨風から保護するために建てられる建物。

こんな立派な感じじゃなくて、

トタン屋根のおんぼろハウス!

みたいなのも多い。

裏手の祠たち

神社裏。

祠がズラリ。

そしてこの神社は土塁(どるい)と濠(ほり)があるらしい。

お城とかでよくみる、敵の侵攻を防ぐやつ。

どうやら、中世における社地の形態らしい。

どういうことだろう?

中世では神社に敵が侵攻するのだろうか。

悪鬼悪霊、魑魅魍魎とか。

タワーディフェンスゲームみたいに。

境内の右奥に赤い鳥居付きの祠もありました。

きっとお偉いさんなのでしょう。

二宮赤城神社の見どころ

天満宮

境内の左側にある神社も赤い鳥居付きでした。

のぼりには天満宮と書かれています。

ということは

ご祭神は

天神さまこと菅原道真でしょう。

ご利益も絶対、

学業成就。

二宮赤城神社の宝塔

市指定重要文化財の宝塔です。

平安末期に広まった末法思想の影響により、こういう石造物が多く作られたらしい。

末法思想とは、

「仏教の正しい教えが失われますよー」

っていう予言。

そんな予言しなくていいよ。

赤城山南麓に多く分布し、赤城塔とも呼ばれるんだって。へー。

昔は予言をそんなに恐れていたんですねえ。

似たやつだとノストラダムスの大予言とか、

マヤの終末予言とかだろうか。

この手の予言、昔は相当恐れられていたようですが、今ではほぼエンタメです。

おまけ

茅の輪のくぐり方

せっかくなので、茅の輪のくぐり方も書いておこうと思います。

ー 茅の輪のくぐり方 ー

簡単にいえば、八の字を描くように茅の輪をくぐります。

1.茅の輪の前に立ち、一礼。

2.左足でまたぎながらくぐり、左側を回ってから正面へ戻る。

3.再度一礼。今度は茅の輪を右足でまたいで、さっきと同じように右側を回ってから正面へ。

4.再再度一礼。最初と同じように左足から左側へ回り、茅の輪の正面へ。

5.最後に茅の輪を普通にくぐり抜ける。

以上です。

また、茅の輪をくぐる際に唱え言葉を唱える場合もあります。

神社によってまちまちですが、

水無月の 夏越の祓 する人は ちとせの命 のぶといふなり

という歌を詠むのが一般的。

意味はそのまんま

6月の夏越の祓すると、寿命が1000年にのびるよ という意味。

でも1000年も伸びたら逆に困りそう。

テロメアが悲鳴をあげる。

記事の裏書き(どうでもいいこと)

これで、赤城神社の総本社を主張する三社全部に参拝できました。

同じ赤城神社とはいえ、三社とも結構雰囲気が違ったなあ。

いったいどこが総本社なんでしょうね。

今日の歩行距離は2km。